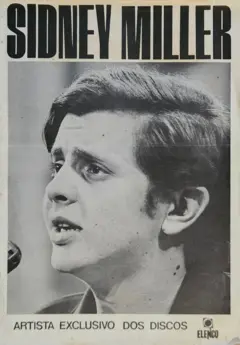

Sidney Miller: a trágica história do cantor rival de Chico Buarque e que acabou no ostracismo

Crédito, Acervo Carlos Miller

- Author, Fernando Silva

- Role, De São Paulo para a BBC News Brasil

No terceiro Festival de Música Popular Brasileira, na célebre edição realizada em 1967, o prêmio de melhor letra não foi para Chico Buarque, por Roda Viva, nem para Caetano Veloso, com Alegria, Alegria, nem para Gilberto Gil, por Domingo no Parque, tampouco para Edu Lobo e José Carlos Capinan, por Ponteio, parceria dos dois.

O vencedor foi o carioca Sidney Miller, então lançando-se nacionalmente, aos 22 anos, com A Estrada e o Violeiro.

A canção revelava os dotes poéticos de Miller, que completaria 80 anos em 18 de abril, e tornou-se um clássico da era dos festivais. No programa exibido pela TV Record, diferentemente de seus versos, ele não caminhava só para defender a composição.

De smoking, ele desafiava a própria timidez e as paixões daquele público ao lado de Nara Leão (1942-1989), cantando dúvidas de um artista e de uma geração.

As imagens mexem com Joana Miller, filha de Sidney que tinha cinco anos quando ele morreu, aos 35, de infarto, em 16 de julho de 1980.

“Fico muito emocionada de ver meu pai tão jovenzinho.”

Antropóloga, Joana é professora na Universidade Federal Fluminense (UFF) e diz “volta e meia” ser abordada por alunos que conhecem a obra de Miller e lhe perguntam sobre ele.

Surpresa maior ela teve, faz questão de contar, no momento em que ingressou na faculdade para dar aulas, em 2010. ” Tinha pichação no muro, aquelas coisas de universidade, e tinha uma assim: ‘Sidney Miller é um gênio'”, relembra. “Falei: “pô, cheguei no lugar certo”.

Quem também é fã do autor de músicas como O Circo e Alô Fevereiro é Paulinho da Viola.

Crédito, Acervo Carlos Miller

Na entrevista dada à BBC News Brasil, o assunto era Deixa Rolar, composição de Miller que gravou em seu disco de 1975, quando ele começou a citar uma outra do amigo ao telefone.

“Nosso amor passou/Eu sei/No princípio, eu não quis acreditar/Chorei”, cantou Paulinho, rememorando o trecho inicial de Nós Os Foliões, registrada por ele no álbum A Toda Hora Rola Uma Estória, lançado em 1982. A versão era uma homenagem póstuma a Miller, a quem conhecia desde os anos 1960.

“Ele me deu a fita: se eu gostasse, eu gravava”, recorda o portelense, que incluiu parte daquela gravação de Miller como introdução da faixa.

“Esse samba é uma maravilha. Para mim, uma das coisas mais bonitas do Sidney.”

Dono de lírica reflexiva, melancólica e, ao mesmo tempo, irônica, bem-humorada e lúdica, Sidney Álvaro Miller Filho era comparado a Chico Buarque pelo talento e a verve de cronista.

Mas o fato de ter gravado apenas três discos na carreira — Sidney Miller saiu em 1967, Brasil, do Guarani ao Guaraná, em 1968, e Línguas de Fogo, em 1974 —, por exemplo, faz o artista nascido no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro (RJ), ser visto como um enigma às vezes.

Decifrado ou não, Miller apostava mesmo nas palavras. “Ouça bem o que eu lhe digo: vá cantar um samba antigo/Pra entender o que há de novo”, afirmava ele em Argumento.

O novo era tanto a literatura (“Depois daquele dia, os dias que eu vivi,/Foram feitos de sonho e alegrias somente”, escreve em Ilusão, poema escrito na adolescência e musicado por Zé Renato, em 2021) quanto o violão, instrumento que abraça na mesma faixa etária.

Logo, as duas linguagens se casariam.

Com a ajuda do vizinho e amigo de escola, o futuro cineasta Paulo Thiago (1945-2021), Miller passa a compor, e o resultado de uma das parcerias é Queixa, dividida ainda com Zé Kéti (1921-1999). Interpretada por Cyro Monteiro (1913-1973), a música alcançaria o quarto lugar no primeiro Festival Nacional de Música Popular Brasileira, em 1965, na TV Excelsior.

O voo solo era uma questão de tempo.

Nara pede passagem

Sidney Miller e Chico Buarque tinham um lirismo aparentado e foram universitários. Miller cursou sociologia e economia, Chico, arquitetura (eles não se formaram nas profissões).

Mas seu maior ponto de conexão tinha nome e sobrenome: Nara Leão.

Fora a cantora quem lançara Chico Buarque em seu primeiro álbum de 1966 (depois, naquele mesmo ano, Nara colocaria na praça o Manhã de Liberdade). Ali, gravou dele Madalena foi pro Mar, Pedro Pedreiro e Olê, Olá. O nome do disco? Nara Pede Passagem, retirado do título da primeira composição assinada exclusivamente por Sidney Miller.

A faixa abria aquele trabalho da artista, como o carro-chefe, e ganhava corpo enquanto evoluía, até a apoteose. “Chegou a hora de a escola de samba sair/Deixar morrendo no asfalto uma dor que não quis/Quem não soube o que é ter alegria na vida/Tem toda a avenida pra ser muito feliz”, diziam seus versos iniciais.

Era a estreia de Miller nos créditos de uma produção.

“[O físico e músico Nelson] Lins e Barros [1920-1966] me levou a Nara e eu mostrei a música no meio de um bolo de 50 [pessoas]. Ela não causou muita impressão”, relembrava Miller em apresentação no programa Especial, da rádio Jornal do Brasil, em depoimento publicado no Jornal do Brasil de 7 de agosto de 1974, um dia após a participação do cantor na atração.

Crédito, Acervo Carlos Miller

“A Nara escolheu outras, mas quando foi no dia seguinte, ela me telefonou e me disse que queria gravar o Pede Passagem. De certa forma, a música ficou como uma bandeira dessa fase do Zicartola, do samba na Estudantina, do samba como uma opção para a bossa nova.”

E nos festivais, não era diferente: se Chico tinha a companhia de Nara para defender A Banda em 1966, Sidney cerrava fileiras com ela para cantar A Estrada e o Violeiro, em 1967.

Conhecida reveladora de talentos, Nara unia duas pontas que viviam se cruzando e dariam muito o que falar no cenário musical brasileiro.

Em Vento de Maio, que chegou às lojas em 1967, a artista capixaba quase dividia entre os dois o número de composições gravadas para o álbum.

Das 12 músicas, quatro eram de Chico Buarque (Quem te Viu, Quem te Vê; Com Açúcar, Com Afeto; Noite dos Mascarados e Chorinho) e cinco de Miller (Maria Joana; A Praça; O Circo; Passa Passa Gavião e Fui Bem Feliz, esta, parceria com o pandeirista Jorginho [1930-2017]).

“Faz parte da história do meu pai, né? Não tem como separar, não tem como contar a história dele sem passar pela Nara”, afirma Joana Miller, contando ainda que ela entrou até para a sua família.

“Minha mãe [Jeanne Marie] sempre falou com carinho da Nara porque a Nara foi madrinha de casamento deles.”

‘Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo’

Para Sidney Miller, o primeiro disco, de 1967, era “uma espécie de explosão de tudo o que eu já havia feito”, como dizia em entrevista ao Jornal do Brasil, em 7 de agosto de 1974.

Àquela altura, ele começava a cultivar todo um artesanato musical específico, original, resultando em composições ao estilo de Maria Joana e Botequim Nº 1. “Desde 64/65 eu andava com gente de samba como o Zé Kéti e o Cartola [1908-1980]. O clima em que eu vivia era de samba”, explicava Miller em depoimento ao jornal Opinião de 27 de maio de 1974.

O cantor novato apostava também em tempos mais puros e ingênuos.

Lançado pela Elenco, a gravadora de Aloysio de Oliveira (1914-1995), o autointitulado Sidney Miller trazia A Estrada e o Violeiro e um outro dueto com Nara, chamado Menina da Agulha.

Era inspirada no folclore brasileiro, assim como Marré-De-Cy e Passa Passa Gavião.

“Essas músicas começaram como lembranças e depois eu gostei mesmo de trabalhar esse material. Ouvia cantigas do interior, que muitas pessoas trouxeram ao meu conhecimento, e desenvolvia os temas”, explicava ele no depoimento à radio Jornal do Brasil, em 1974.

“Não era uma pesquisa em nível de seriedade, mas quase uma brincadeira com o passado, com o que todos nós temos de lírico e de infantil dentro de nós.”

O álbum tinha ainda O Circo, uma das canções mais conhecidas de Miller, sim, senhor.

Com instrumental remetendo ao maior espetáculo da Terra, a letra retratava a magia circense e os artistas, o trapezista, a bailarina, o domador, mas também suas lutas diárias.

“Faço versos pro palhaço, que na vida já foi tudo/Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo/Sem juiz e sem juízo, fez feliz a todo mundo,/Mas no fundo não sabia que em seu rosto coloria/Todo encanto do sorriso que seu povo não sorria” era exemplo disso.

Em depoimento ao jornalista Vanderlei Malta da Cunha, que o entrevistou para o programa de rádio gaúcho Domingo & Arte, em passagem de Miller por Porto Alegre naquele ano de 1967, o compositor falou sobre sua criação.

“Eu acho que existem dois níveis na música ou, pelo menos, na minha música. Primeiro, um nível descritivo, em que a gente mostra mais ou menos o que a gente vê, o que a gente sente ali na hora, quer dizer, aquela beleza, aquele colorido, aquilo tudo. Agora, por trás daquilo tudo, existe toda uma realidade. Então, num segundo plano, a música desce a essa realidade e procura mostrar a verdade de cada um.”

Crédito, Acervo Carlos Miller

Joyce Moreno ama Pede Passagem, a décima segunda faixa. Tanto que ela cantou uma versão em seu disco feito na Itália, em 1976, o Passarinho Urbano.

“Era um samba que eu achava lindo, conhecia da gravação da Nara também. Sempre tive vontade de gravar essa música. E o Sidney adorou quando viu a gravação. [Quando] cheguei [ao Brasil], dei um disco para ele”, conta à BBC News Brasil, por videochamada. “Ele amou, ficou muito feliz.”

Amiga de Miller, a quem conheceu em 1967, a carioca não parou por aí.

Convidada por Bia Paes Leme, coordenadora de música do Instituto Moreira Salles, ela fez um show em homenagem a Sidney Miller ao lado do violonista Alfredo Del-Penho na sede da instituição, no Rio de Janeiro, em 2012. No repertório, a íntegra da estreia do cantor.

“Quando a gente chegou lá, foi um negócio emocionante porque toda a família do Sidney estava lá”, relembra Joyce.

O registro do show realizado em 17 de abril daquele ano foi lançado pela Kuarup, em 2018, no CD Argumento.

“Na verdade, virou disco um pouco à nossa revelia — a gente nem imaginou que estava sendo gravado, mas ainda bem que foi. Fiquei muito contente”, conta a autora de Feminina.

Quem dera que a vida nascesse da tua canção

Em Brasil, do Guarani ao Guaraná, seu álbum seguinte, igualmente editado pela Elenco, em 1968, Sidney Miller escalou um time de respeito.

Para começar, o romancista e poeta Mário de Andrade (1893-1945) aparecia em forma (na imagem de um busto) e conteúdo na contracapa.

Entre os quatro trechos da lavra do escritor pinçados por Miller, o primeiro deles, de 1924, afirmava “Faz muitos anos que, escutando amorosamente o despontar da consciência nacional, cheguei à conclusão de que se esta alguma vez já se manifestou com eficiência na arte, unicamente o fez pela música”.

Em meio ao surgimento do Tropicalismo e ao discurso da antropofagia cultural, então em voga, o compositor apontava para “um outro projeto de Brasil, uma visão de Brasil pensada a partir do Mário de Andrade” de acordo com o historiador Tiago Bosi Concagh.

Mestre em história social pela USP (Universidade de São Paulo), defendendo a tese Pois é, pra quê: Sidney Miller e Sérgio Ricardo entre a crise e a transformação da MPB (1967-1974), ele fala com paixão de Brasil, do Guarani ao Guaraná em encontro com a BBC News Brasil, em São Paulo.

“Não adianta você falar de 1967, 1968 sem falar desse disco. Sidney Miller é uma chave interpretativa desse Brasil da passagem para os anos de chumbo, desse Brasil que acreditava ainda que ia sair da ditadura, dos festivais, dessa emoção, desse frisson, para esse Brasil que a gente vai ter nos anos 1970, dessa coisa massificada, da ditadura também.”

No álbum, Miller desfilava sambas, como Quem Dera, interpretado pelo grupo MPB4, dos versos “Levanta que toda a cidade te espera/Quem dera que a vida, quem dera/Nascesse da tua canção”.

Mas havia espaço para marchinhas, que tanto abriam o álbum, com História do Brasil, de Lamartine Babo (1904-1963), famoso por sucessos do Carnaval e os hinos dos grandes clubes cariocas de futebol, quanto o fechavam, caso de Cidade Maravilhosa, do compositor e radialista André Filho (1906-1974). Poderia ser lido até como um musical.

E era uma reunião de talentos, na mesma vibração de Tropicália ou Panis et Circencis.

Assim, enquanto Paulinho da Viola cantava Filosofia, Oberdan Magalhães (1945-1984), que anos depois montaria a Banda Black Rio, e Paulo Moura (1932-2010) tocavam em Choroso.

Da mesma forma, Jards Macalé era convidado a gravar Seresta e a assinar o arranjo de três faixas. Em uma delas, Gal Costa (1945-2022) emprestava sua voz para Ora, Acho que Vou-me Embora, em outra, Gracinha Leporace interpretava Valsa, e, por fim, Nara dava as caras de novo, desta vez em Maria.

Com papel importante no disco, Macalé era um velho parceiro de Miller, amigo que conheceu em 1963, como ele conta em entrevista, por telefone. “Um doce de criatura.”

Para o cantor e compositor, não havia ali uma crítica ao movimento que mudou bases da música brasileira e ao qual o próprio Macalé também se ligava. “Era uma espécie de Tropicalismo para ele, entendeu? Seria talvez um manifesto tropicalista para ele, no caso.”

O álbum (o único dos três a nunca ter contado com edição em CD e o único até hoje fora dos serviços de streaming) contava ainda com uma música que ganhou status de clássico.

Pois É, Pra Que? era cantada por Miller, começava e terminava com um assobio melodioso, entremeados por versos reflexivos. “O calor aumenta, a família cresce/O cientista inventa uma flor que parece/A razão mais segura pra ninguém saber/De outra flor que tortura.”

A canção, na opinião de Bosi Concagh, é existencialista, com críticas ao consumismo e à alienação. “O Sidney está falando sobre a indústria fonográfica, sobre a televisão. Esse garoto que veio do nada, entendeu? Ele tá fazendo uma crítica a essa mídia que cria astros, que começa a virar esse star system americano”, explica.

“Eu acho que o Sidney Miller está olhando para tudo isso: o homem que chega à Lua, a flor estranha, ele está pensando também em Hiroshima, ele está pensando nessa tecnologia, nessa tecnocracia, nessa burocracia que está sendo empurrada para nós goela abaixo.”

Crédito, Acervo Carlos Miller

Quem eu sou, o que devo fazer e o que eu não fiz

Em 1968, Miller fazia uma temporada com três outros artistas no Teatro Casa Grande. No espetáculo Catiti Catiti, ele se apresentava com Guttemberg Guarabyra, o grupo Momento Quatro e Joyce Moreno, cada um deles fazendo o seu show.

Para o último dia de apresentações no espaço, o diretor Paulo Afonso Grisolli (1934-2004) deu liberdade de roteiro aos músicos, perguntando o que gostariam de fazer na ocasião.

“Eu fiz uma coisa lá meio teatral, com o Momento Quatro, o Gutt cantou Margarida e, no final, quebrava o violão que nem o Sérgio Ricardo [1932-2020], o violão que não era nem dele. Ele quebrava porque estava implicando com a música, com o sucesso, com o próprio sucesso”, recorda a cantora, fazendo referência à histórica performance de Sérgio Ricardo em Beto Bom de Bola, no terceiro Festival de Música Popular Brasileira, em 1967.

“E o Sidney, o que o Sidney quis fazer? Ele pediu para fazer o show todo dentro da cabine de luz, para ninguém ver. Ficou e cantou de lá, fez o show todo lá. A gente ouvia, mas não o via”, relembra Joyce, aos risos, um causo de Miller que ela presenciou e adora contar.

O episódio mostra uma reiterada timidez do compositor, que não era propriamente fã de subir aos palcos. Contudo, o exemplo pode dar outras pistas sobre a personalidade dele.

“Tem esse outro lado dele que era esse tipo de humor também, sabe? Alguma coisa que ele falava tinha sempre algum sentido humorístico. Alguma piada, alguma coisa assim de momento”, explica Paulinho da Viola, que, ao ouvir a história na conversa com a BBC News Brasil, caiu na gargalhada.

“Eu me lembro dele rindo baixinho, baixinho. E falando alguma coisa engraçada que ele tinha observado, que ele tinha percebido naquele momento.”

Esse também poderia ser o caso de uma declaração de Miller publicada no jornal Correio da Manhã, em 26 de janeiro de 1968, e que se tornou conhecida. Ele considerava ser o “cantor mais desajeitado do Brasil” na reportagem Teoria e prática de Sidney Miller.

“O dia que eu levantar o braço, toda a plateia vai olhar para cima para ver o que eu estou apontando.”

Então, após um início de carreira fulminante e com dois discos completamente diversos em dois anos, inclusive, em atenção do público, resolve dar um tempo. “Parar foi uma necessidade interior, para ordenar as coisas dentro de mim”, explicava na matéria Sidney Miller: o que eu quero ser mesmo é carioca, do Diário de Notícias de 1º de maio de 1974.

Mas isto não significava sumir. Foi assim que, por exemplo, produziu um disco da sempre parceira Nara, Coisa do Mundo, de 1969; cuidou da parte musical de espetáculos teatrais como Alice no País Divino Maravilhoso, de 1970; criou a trilha sonora para o filme Os Senhores da Terra, do mesmo ano, dirigido pelo amigo Paulo Thiago, e fez sucesso em 1971 com É Isso Aí, dos versos “Só que tem que eu tô numa tão certa/Que ninguém me diz/Quem eu sou, o que devo fazer/E o que eu não fiz”, cantada por Dóris Monteiro (1934-2023).

Enquanto não voltava a gravar suas composições, seguia como um “biscateiro de música”.

Pra onde vai o som depois que o escutamos?

Quando Miller lançou Línguas de Fogo, em 1974, Paulinho da Viola tomou um susto. “Era diferente de tudo que ele tinha feito até então”, afirma ele.

A estranheza inicial, no entanto, não impede o cantor de considerá-lo “lindo”.

“[Esse disco] é um conceito diferente. É como se fosse uma procura de uma outra linguagem, de uma nova linguagem para ele.”

Seis anos depois de seu segundo disco, Brasil, do Guarani ao Guaraná, Sidney Miller retornava com outra proposta sonora. Aos 29 anos, a hora era do rock e da música pop.

Lançado pela Som Livre, o álbum trazia novidades até na capa: o artista estava cabeludo e vestia calças boca de sino, o design e o visual da imagem tinham um tom hippie.

“Não há motivo para a gente se limitar a um determinado gênero musical quando a gente vive numa época, num lugar e numa cultura onde há um instrumental fartíssimo à nossa disposição”, argumentava Miller no jornal Opinião, na edição de 27 de maio de 1974.

As experimentações iam de Espera, misto de congada, folk e rock progressivo, a Alô, uma espécie de viagem, com órgãos pilotados por Tenório Jr. (1941-1976), servindo de trilha sonora para uma história aparentemente simples de amor e paixão.

Segundo o próprio Miller, a guinada era natural e relacionada a experiências profissionais. “Essa concepção tem muito a ver com meu trabalho de dois anos e meio no Museu de Arte Moderna, onde, com o professor Klauss Vianna [1928-1992] e Teresa D’Aquino, no curso Corpo Som Imagem, fui seduzido pela capacidade que as pessoas têm de retransmitir as informações sonoras que recebem”, contava ele no mesmo depoimento ao Opinião.

Para o historiador Tiago Bosi Concagh, havia outro elemento ali: o Clube da Esquina. “Ele entende que, com esse projeto instrumental, é possível fazer esse universal popular sem perder o amálgama nacional.”

Quem acessa a ficha técnica percebe um número considerável de nomes ligados ao som criado em Minas Gerais. Em Línguas de Fogo, colaboraram com Miller o baterista Robertinho Silva, o flautista Danilo Caymmi e os baixistas Novelli e Luiz Alves, além do pianista Tenório Jr.

Isso sem contar o diretor musical do disco. “Toninho Horta, o líder de conjunto, tem uma responsabilidade muito grande no trabalho. Pela capacidade que tem de sintetizar os sons e de incluir o ritmo, ele pôde conduzir o grupo”, explicava Miller em matéria do Diário de Notícias publicada em 1º de maio de 1974.

Em entrevista à BBC News Brasil, por telefone, Horta conta que já era fã de Sidney Miller e de O Circo quando chegou ao estúdio para gravar com ele. “Eu lembro que gostei demais desse trabalho. E ele me deu liberdade total, falou “Não, Toninho, coloca aí o que quiser, vai ficar lindo”. Aí aproveitei, fui colocando tudo o que eu gostava assim de ideia, e ele apoiou.”

A faixa-título conta com a guitarra de Toninho Horta (“com distorcedor, que era o que eu tocava no Som Imaginário”, acrescenta ele), dando uma moldura psicodélica para a letra de versos como “Pra onde vai o som/Depois que o escutamos?/Pra onde vai a voz que vem de nós?/Pra onde vamos?”.

A inspiração para Línguas de Fogo nasceu em um sítio em Teresópolis, no Rio de Janeiro, enquanto Miller olhava a lareira à noite. “Vi que as chamas não tocavam a madeira, ela foi escurecendo, diminuindo e se transformando”, declarava ele ao Opinião, em 1974.

Ele não demoraria a imaginar novas ideias, sempre em transformação.

Nosso amor foi lindo como um carnaval qualquer

Sidney Miller era funcionário da Funarte (Fundação Nacional das Artes), trabalhando no Departamento de Projetos Especiais, quando foi encontrado morto em sua residência, no Rio de Janeiro. Aos 35 anos, teve um ataque cardíaco ao misturar remédios e álcool.

Enquanto pensava e montava a programação da Sala Funarte, que depois seria batizada com seu nome, ele sonhava também com o novo projeto.

Sem encontrar uma casa para gravá-lo, a saída era lançar um álbum de forma independente e, dessa forma, Miller já começara a listar as músicas e os envolvidos na produção. Entre eles estavam o pianista e arranjador Antonio Adolfo e o violonista e guitarrista Cláudio Jorge.

“Inclusive, pelas anotações, parece que Tom Jobim [1927-1994] ia fazer uma participação no disco”, conta o fotógrafo Carlos Miller, filho caçula de Sidney e guardião do acervo do pai.

Para Joyce, Miller se tornou um dos grandes compositores da música brasileira ainda que tenha ficado oculto “no sentido de que foi uma pessoa que teve um apagamento, sim”.

Quando questionada a respeito do legado de sua obra, ela a compara com uma “joia escondida ali na concha” e também à herança de outro cantor. “Como a obra do [Dorival] Caymmi [1914-2008]: pequena, mas toda perfeita.”